|

На правах рекламы: • Купить 1 комнатную квартиру в Калуге вторичка — купить 1 комнатную квартиру в калуге (atmosfera32.ru) • В 2005 году ООО «ЭкоМаш» наладило собственное производство фильтров рукавных типа.. . Сжатый воздух подается в ресивер от компрессора под давлением 3 – 6 Атм. Фильтр типа РЦИЭм (рукавный циклонный с импульсной продувкой и электронным прибором управления) представляет собой цилиндрический аппарат с коническим днищем. Цилиндрическая часть разделена на две камеры - камеру чистого воздуха и корпус (камеру запыленного воздуха). |

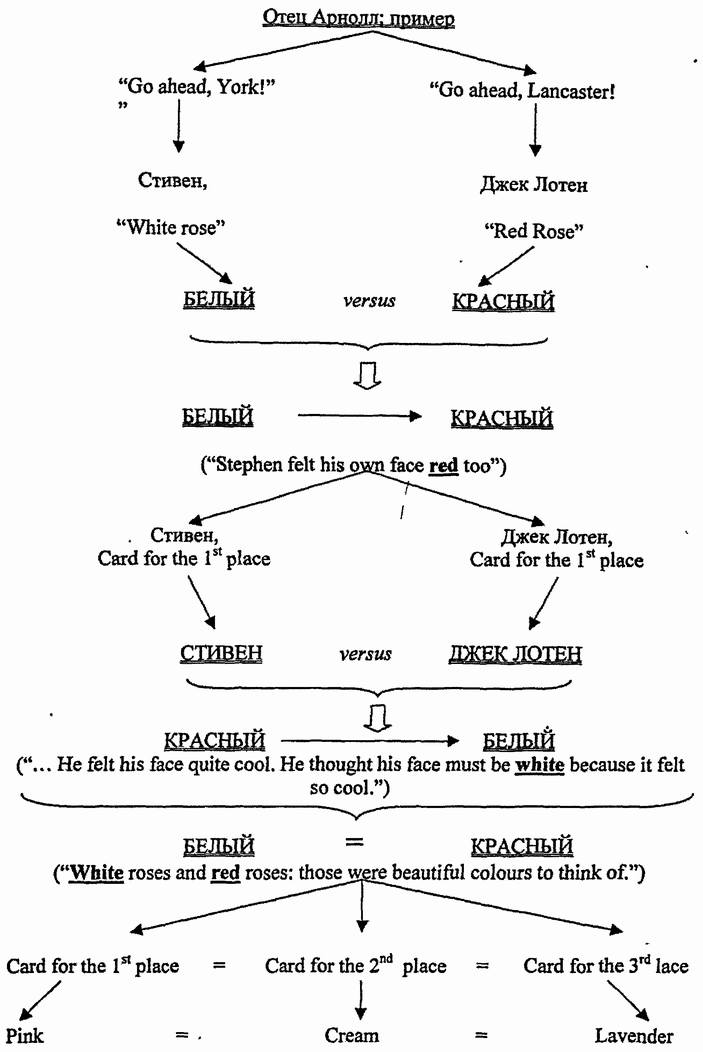

2.3. Детское сознание героя и его выражение в словеРазвитие сознания («фактический» план) и его изображение («технический» план) обусловливают две особенности, которыми руководствуется Джойс-повествователь. Во-первых, Стивен, герой «лирического» отрезка повествования, — маленький ребенок, и, показывая работу его сознания, Джойс стремится имитировать с помощью средств, предоставляемых словом, процесс восприятия фактов действительности, характерный именно для детского сознания. Поэтому на уровне текста сознание организовано по принципу ассоциативности, повествование сосредоточивается на моментах психофизиологических реакций героя на раздражители окружающей действительности, фиксируя движения души, на которые его провоцируют явления жизни. Во-вторых, Стивен — будущий художник. Поэтому и работа его сознания, какой бы по-детски иррациональной и непредсказуемой она ни выглядела, всегда тяготеет к эстетическому переосмыслению любых аспектов внешнего воздействия. Ассоциации как способ «существования» сознания (а также метод «организации» сознания), развивающиеся на материале психофизиологических факторов, всегда ведут к формированию эстетических «концептов», то есть понятий, определяемых в категориях красоты. С развитием характера (взрослением героя) эти «концепты» усложняются лишь с точки зрения охвата эстетического материала, объема и характера «внутриконцептных» отношений, — но природа их неизменно остается эстетической, то есть ориентированной на художественное обобщение действительности. Роман открывается описанием детских лет Стивена, оформленным преимущественно как лирический внутренний монолог героя в несобственно-прямой речи. Tralala lala, Чрезвычайно интересно, как осуществлен в детском сознании этот переход из зрительного ряда в звуковой: после слов «Не danced», сопровождаемых двоеточием, нам логичнее всего было бы ожидать описания танца. Вместо этого следует звукоподражательное воспроизведение мелодии. Не сам танец, а то, что звучит, то есть музыка важна здесь для маленького Стивена. Связь понятия «danced» с «tralala» гораздо естественней для героя, чем связь того же понятия «danced» со зрительным образом происходящего, поэтому Стивен находит более «логичным» предпочесть описательной передаче действия его звуковую имитацию. Эта деталь представится тем более важной, если вспомнить, насколько внимательно относился сам Джойс к звуковой, мелодической стороне своей прозы (знаменитая техника лейтмотивов, ярко заявленная еще в «Дублинцах», постоянное стремление связать то, что происходит, с тем, как это звучит). Известно, что сам Джойс был человеком чрезвычайно музыкальным и неплохо пел. Более того, у повзрослевшего Стивена мы вновь (и не раз) найдем подтверждение музыкальному, мелодически окрашенному восприятию действительности. Первые стихи, которые пишет Стивен, пытаясь в творческой форме выразить свое ощущение действительности, — это песня. Еще позже, излагая Линчу, университетскому товарищу, свои взгляды на категории эстетического, Стивен скажет: Подробнее о ритме и звуке джойсовского слова мы еще скажем в следующей главе. Сейчас же вновь вернемся к тексту. Второй эпизод в композиционной Структуре романа — первые дни в Клонгоусе. Стивен открывает для себя новый мир. Ощущения, получаемые от жизни по прежним каналам восприятия, питают его сознание во сто крат интенсивнее, и теперь он вынужден не только пассивно воспринимать, но и пытаться анализировать. Налицо смещение планов повествователя и героя, в котором повествователь «как бы» нарушает «автономию» персонажа. Первая часть этого предложения (до слов «of the rude feet») — несобственно-прямая речь, где третье лицо в большей степени формально — фактически, те же слова можно без малейшего искажения смысла переписать от «я». Отсюда один шаг до изложения повествовательного материала непосредственно из перспективы персонажа. Следующая же часть предложения — «feigning to run now and then», — несомненное вмешательство авторского комментирующего голоса. Вполне очевидно, что сам Стивен в описываемый период жизни не способен (да и не обязан) давать такого рода отвлеченные комментарии к своему же поведению. Скорее, так мог бы сказать Стивен взрослый, вспоминая себя в детстве, соответственно сопровождая свои слова понятной по прошествии определенной временной дистанции коннотативной нагрузкой. Для исследователей, искавших в «Портрете...» традиционность, это несомненное свидетельство прочных реалистических корней Джойса-прозаика, прием, вполне традиционный и для романа автобиографического характера. Вспомним, например, «Жизнь Арсеньева» И. Бунина, где рассказчик, не думая скрывать своего «вышестоящего» положения, позволяет «себе теперешнему» объяснять и комментировать «себя тогдашнего»: «Подражая подпаску, можно было запастись подсоленной коркой черного хлеба и есть длинные зеленые стрелки лука с серыми зернистыми махорчиками на остриях, красную редиску, белую редьку, маленькие шершавые и бугристые огурчики... На что нам было все это, разве голодны мы были? Нет, конечно, но мы за этой трапезой, сами того не сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир» (Бунин И.Л. Жизнь Арсеньева. — М., 1988. — С. 276). Важно отметить, однако, что хотя роман «Жизнь Арсеньева», в отличие от джойсовского «Портрета...», написан от первого лица (то есть, вроде бы более «непосредственно» раскрывает героя изнутри), он от начала до конца выдержан в одном ракурсе, определяемом изначальной заданностью точки зрения и перспективы. Как раз от этой заданности и стремится уйти Джойс, в то же время в ряде мест сохраняя «отстраненность» взгляда и не давая нам забыть о присутствии автора». Делает это он, однако, вовсе не с тем, чтобы подчеркнуть свои реалистические корни, а, напротив, последовательно от них уходя. Подробно об этом — в последней главе исследования. Ассоциативная цепочка, по которой движется сознание Стивена, имеет своей отправной точкой высказывание одного из ребят, которое герой находит грубым. Примечательно, что с самого начала формирования и накапливания своего духовного опыта Стивен определяет впечатления от действительности не больше, не меньше, как с позиций «красоты» и «антикрасоты». Это заключение не представится надуманным, если внимательно проследить, от чего к чему движется мысль маленького Стивена. Ключевое понятие здесь, несомненно, «nice». Общая структура данного ассоциативного ряда (или, вернее, последовательности) выйдет в таком случае чрезвычайно простой и вместе с тем всеобъемлющей: «not nice» — «nice» — «not so nice». Это ведь вся гегелевская диалектика в миниатюре! Вспомним известные категории «тезис» — «антитезис» — «синтез». В двух-трех ассоциативно сцепленных картинах (душа героя постигает самую суть бытия, причем это происходит без малейшей «натяжки» с точки зрения повествовательной формы — манера, выбранная Джойсом, заставляет нас мыслить одновременно с героем, приходя к его выводам с той же естественностью и так же оправданно, как если бы мы мыслили самостоятельно. Авторская повествовательная манера здесь демонстрирует гибкость и динамизм, полностью адекватные гибкости сознания героя. Сначала мы вслед за Стивеном опускаем глаза и будто ставим себе две основополагающие границы, в которых наше сознание исследует действительность: вверху горящие глаза, внизу — грязные башмаки. По мере того, как взгляд героя сосредоточивается на ногах играющих, то же самое происходит и со взглядом читателя: «struggling and groaning» — это еще о людях; «rubbing and kicking and stamping» — это уже о ногах. В этот момент мир для Стивена (и для нас!) практически неодушевлен — вокруг лишь топающие ноги, бессмысленно гоняющие мяч. И практически тут же наше сознание вслед за сознанием героя совершает скачок от предельно конкретного восприятия мира — на уровне фиксации деталей — к немыслимо высокой степени обобщенности, абстрактному, в своем роде «философскому» осмыслению ситуации: «He ran after them a little way and then stopped. It was useless to run on. Soon they would be going home for holidays». Всего три предложения потребовалось Джойсу, чтобы расширить наше поле зрения от башмаков, гоняющих мяч, до «вселенских» рамок. При этом, разумеется, не важно, что дом, куда ребята поедут на каникулы, и «вселенная» для нас — понятия не равновеликие; но для Стивена-ребенка еще нет иной вселенной кроме дома: ведь дом для него — пока еще наиболее комплексное и масштабное понятие из прочих. Важно то, что мы вдруг открываем в себе возможность почувствовать это так же естественно, как Стивен. Такая естественная погруженность в субъект и субъективное — несомненное свидетельство определяющей роли лирического начала в организации и подаче сознания. Стивен видит «слышимое» и слышит «зримое». Данный фрагмент — новое подтверждение тому, насколько в восприятии действительности для Стивена значим ее звуковой компонент. На протяжении более чем шести строк мы встречаем всего три прилагательных, подбор которых, кстати, весьма показательно передает ощущения героя от действительности: «queer» — «ugly» — «dirty». Очевидно, что даже нейтрально окрашенное «queer» в восприятии Стивена скорее перейдет в негативно окрашенное «ugly» потому что «the sound was ugly». При этом интересно, что «ugly» — не просто «противный» (то есть неприятный для слуха), а, скорее, «безобразный» (то есть неприятный эстетически, некрасивый). Если вновь забежать вперед, вспомнив эстетическую теорию Стивена, которую он во многом основывает на тезисе Фомы Аквинского «Pulcra sunt quoe visa placent» («Прекрасно то, что радует глаз»), то мы получим более полное представление о том, из каких компонентов слагается для героя ощущение прекрасного. Звук и образ слиты, они проникают друг в друга как разные проявления одной сути. И подчас звук вернее определяет для Стивена красоту предмета — что-то можно назвать некрасивым, потому что оно «некрасиво» звучит. Даже собственные мысли герой часто больше слышит, чем видит. В приведенном отрывке это заметно особенно хорошо: «And when it had all gone down slowly the hole in the basin had made a sound like that: suck. Only louder». Это самое «only louder» — поистине виртуозная передача того, как герой сравнивает звучание предмета, о котором он размышляет, со звучанием самой «мысли» об этом предмете. Звук становится образом и ощущением в одно и то же время. Этот пример, в частности, демонстрирует нам, как «закладывается начало» повышению музыкальности и ритмико-звуковой выразительности прозы в романе Джойса. Мы вправе предположить, что именно желание добиться максимальной адекватности передачи детского взгляда и реакции на «физику» окружающего мира «заставляет» автора искать в слове непосредственную, предметную выразительность и, «выдавая» ее за «освоенную» Стивеном, предлагать нам, читателям, уже как текст, художественное явление. Детское сознание осваивает мир в первую очередь предметно, безусловно — только во вторую очередь обобщенно, абстрактно, и именно в этом надо «искать» лирическое как свойство сознания и как свойство прозы «передающей» это сознание. Уместно подчеркнуть, что в этом смысле понимаемая «лиричность» (сознания и формы) вполне согласуется с общепринятыми нормами лирического изображения, как они трактуются в современном литературоведении: «Субъект формирует предметность, следуя не ее объективной логике, а логике движения своего сознания, которое «не только отражает, но и творит мир» [152, с. 63]. «Не только отражает, но и творит», — это сказано как будто точь-в-точь про джойсовского героя. «Сформированная предметность» в сознании Стивена неизменно «окрашивается» творческим отношением, направленностью этого воспринимающего сознания не просто на поиск схожести и различия в элементах окружающего мира, но на поиск гармонии и нарушения этой гармонии. Соответственно, то, что гармонично, становится «красивым» — а значит и субъективно приемлемым, «хорошим»; то же, что нарушает гармонию, — «некрасиво», и, стало быть, «неприятно», «плохо». Вышеотмеченная «склонность» детского сознания искать во «внешнем» красоту как непременное условие целостности видения особенно показательно раскрывается в следующем примере. — Now then, who will win? Go ahead, York! Go ahead, Lancaster! Stephen tried his best, but the sum was too hard and he felt confused. The little silk badge with the white rose on it that was pinned on the breast of his jacket began to flutter. He was no good at sums, but he tried his best, so that York might not lose. <...> Jack Lawton looked over from his side The little silk badge with the red rose on it looked very rich because he had a blue sailor top on. Stephen felt his own face red too, thinking of all the bets about who would get first place in elements, Jack Lawton or he. <...> His white silk badge fluttered and fluttered as he worked at the next sum and heard Father Arnoll's voice. Then all his eagerness passed away and he felt his face quite cool. He thought his face must be white because it felt so cool. He could not get out the answer for the sum but it did not matter. White roses and red roses: those were beautiful colours to think of. And the cards for the first place and second place and third place were beautiful colours too: pink and cream and lavender. Lavender and pink and cream roses were beautiful to think of. Perhaps a wild rose might be like those colours and he remembered the song about the wild roses blossoms on the little green place. But you could not have a green rose. But perhaps somewhere in the world you could» [119, p. 227—228] Это один из самых интересных фрагментов второго эпизода первой главы. Сознание Стивена с обычной естественностью и непринужденностью «жонглирует» цветами; читатель отмечает про себя, что характер ассоциативных переходов, равно как и их «результат», выглядят производным и случайным продуктом сознания героя. Между тем вся ассоциативная мозаика данного фрагменту укладывается в алгоритмически последовательную схему: Начало цепи ассоциаций — установка на бинарную оппозицию. «Белый» и «красный» противопоставлены как «соперничающие» элементы конкретной действительности (значок с белой розой против значка с алой розой). Первую ступень абстрагирования сознание Стивена проходит, когда герой сравнивает цвет значка своего соперника с цветом своего лица (оно становится красным, как роза на значке Джека Лотена). С формально-эстетической точки зрения одна крайняя категория «растворяет» в себе другую, то есть «белый» переходит в «красный». Далее сознание героя продолжает исследование и анализ реальности на втором уровне абстракции — Стивен сопоставляет уже не цвета значков, а себя и Джека Лотена (как членов прежней оппозиционной пары). И на этой же ступени абстрагирования крайние категории вновь сталкиваются, но уже с противоположными результатами. Теперь «красный» переходит в «белый» («... Не felt his face quite cool. He thought his face must be white because it felt so cool»). Вслед за этим мысль Стивена замыкает виток ассоциаций «красный — белый» переходом на новую ступень абстрагирования. «White roses and red roses: those were beautiful colours to think of', — восклицает он про себя. Сознанию героя «тесно» в рамках оппозиционной пары «красный — белый», потому что все возможные отношения составных частей исчерпаны. Каждая из категорий формально перешла в собственную противоположность. Это означает, что Стивену «незачем» далее их противопоставлять. Его мысль «ломает» барьер «или — или» и охватывает новые, более богатые оттенками (как цветовыми, так и смысловыми) ассоциации. После того, как Стивен ставит знак равенства между белым и красным цветами (и критерий, который их «мирит» — опять-таки красота!), его сознание буквально «взрывается» всеми цветами радуги: «pink and cream and lavender» (билеты первого, второго и третьего учеников, которые также «равны» для Стивена, потому что одинаково красивы), а потом и «green» («the wild rose blossoms on the little green place»). Мысль героя уже взлетела на такие высоты, с которых и в самом деле лишь усмехаясь можно смотреть на пример, который отец Арнолл пишет на доске, и на пыхтящих над этим примером учеников с белыми и красными значками на куртках. Весь фрагмент — ни что иное, как очередной (и весьма солидный!) прорыв в окружающую действительность, который сознание героя упрямо проходит по неизменной схеме — от простого к сложному. Чем дальше по страницам романа мы как читатели двигаемся за героем, тем значительней и масштабней становятся такие «прорывы», тем больше нового мы вместе с героем узнаем и открываем для себя лично. Любопытно, как показательно различны «отправная» и «конечная» точки данного ассоциативного скачка сознания Стивена — эпизод начинается словами: «That was the hour for sums», — а заканчивается словами: «But perhaps somewhere in the world you could». 3a пять-десять минут урочного времени (и четверть страницы печатного текста) классная комната, где герой корпит над примером, превращается в целый свет, переливающийся и дышащий живыми красками. Рассмотренный фрагмент — один из многих во втором эпизоде первой главы, рисующих сознание героя как высокоорганизованный аппарат, которому под силу полномерное восприятие мира во всех его проявлениях. Неважно, что ходы и реакции этого сознания подчас робки и неуклюжи — уникальным образом в его работе сочетаются объективная ограниченность в возможностях, «неопытность», и способность к универсальному охвату бытия, интуитивное распознавание его закономерностей. На первый взгляд может показаться, что данный эпизод лишь в очередной раз подтверждает склонность героя слышать многие вещи и явления так же хорошо, как и видеть, а иной раз и «предпочитать» воспринимать сигналы действительности в «звуковом коде». Однако, обратив более пристальное внимание на данный фрагмент внутреннего монолога Стивена, мы увидим, что по своей эмоциональной наполненности он принципиально отличается от прочих моментов, когда герой демонстрировал свою «звуковую чувствительность». Что происходит, например, когда Стивен вспоминает «подлизу» Саймона Мунена («suck»)? «Suck» для Стивена звучит неприятно, потому что напоминает звук грязной воды, засасываемой в раковину. Иными словами, звук выступает как продолжение ощущения (в данном случае — неприятного). Звук есть одна из форм, в которых проявляется впечатление от действительности, он «оправдан» настолько, насколько сознание способно расценить это впечатление как субъективно приятное или неприятное. Что же такое «kiss» из рассматриваемого фрагмента? Это не более чем «тонкий» и «коротенький» звук («tiny little noise»), звук и все. Здесь Стивен прибегает к звукоподражательному описанию поцелуя не потому, что ощущение от этого поцелуя для него так же приятно, как звук «kiss», или так же неприятно, как звук «kiss», а потому, что поцелуй не вызывает у него сколько-нибудь маркированного в эмоциональном плане впечатления. Стивен не в силах найти поцелую другое описание, такое описание, которое бы давало понятие об ощущении от поцелуя. Он может только сказать «kiss», не более. Поцелуй запечатлен в его сознании не как акт эмоционального контакта двух людей, а как механическая процедура, когда «люди прикладываются друг к другу лицами». Очевидно, что дело тут не в неразвитой душевной чуткости Стивена, а в том сугубо механическом, ритуальной значении, которое вкладывалось в понятие «поцелуй»: «You put your face up like that to say good night and then his mother put her face down». Как раз в силу своей необычайно высокой душевной организации Стивен не может найти ответа на вопрос: что значит целовать? Он очень точно чувствует, что то, что понималось под поцелуем у него дома — это просто «kiss». Другое дело, что он просто не знает, каким должен быть настоящий, живой поцелуй. Вот почему вопрос, с которым один из учеников обращается к Стивену в классе («Tell us, Dedalus, do you kiss your mother before you go to bed?» [119, C. 225]), приводит его в замешательство. «Как же надо было ответить?» — справедливо недоумевает Стивен. И «целовать», и «не целовать» для Стивена, в общем-то, одинаковы. Различие лишь в том, что первое дает «kiss», а второе — нет. И вновь очевидны преимущества, которые на данном этапе сформированности характера героя дает автору лирическая форма. Стивен — по ощущению, по самосознанию, по ориентации себя в мире — фактический центр вселенной («Стивен Дедалус, приготовительный класс, Клонгоус Вуд Колледж, Сэллинз, графство Килдер, Ирландия, Европа, Земля, Вселенная», — так он подписывает свой учебник! [101, с. 13]), но особенность такого положения «я» относительно «всего прочего» — в том, что, пока герой ребенок, интенсивность и масштаб охвата действительности не равнозначны компетенции, осведомленности сознания, осуществляющего этот «охват». Герой хочет все понять, до всего дойти сам (вернее, его сознание по своей природной способности интенсивно к этому стремится), но практически каждое движение неведомого мира, даже не обязательно направленное «против» маленького Стивена — а просто «мимо» или «сквозь» него проходящее — задает этому сознанию неразрешимые, казалось бы, задачи, а то и болезненно колет, ранит это сознание (художник ведь чувствует все «острее»!). Поэтому мы, читатели, благодаря лирическому «заключению» в рамки сознания и в рамки слова героя, так же, как и он, испытываем неудобство от того, что мало знаем о мире, так же, как и он, болезненно переживаем его «уколы». Никто более «сведущий», «опытный», «надежный», вроде автора-повествователя или рассказчика, словом, ни один из «жрецов» эпической музы не расскажет нам, как правильно целовать маму, как вообще правильно жить, и есть ли какая-то целесообразность в этой жизни. Проза данного фрагмента, при сохранении в повествовании формального третьего лица, фактически воспроизводит внутренний монолог Стивена, как бы «озвучивая» его мысль. Маленький Стивен, находящийся в лазарете колледжа Клонгоус в связи с болезнью, живо представляет себе картину собственных похорон, и его сознание, послушно следуя за малейшими движениями души, рисует образ за образом, в которых встают еще живые впечатления-ощущения: тоска по родным, неизгладившаяся в памяти обида на одного из однокашников, Уэллса, поступившего со Стивеном несправедливо, воспоминания о недавних разговорах с товарищами из класса. Повествовательная форма здесь «подделывается» под естественное течение мысли — с сохранением ассоциативной хаотичности образного ряда, погруженностью в лирическое переживание ощущения. Сам строй фразы сообщает повествованию ритм и мелодику, созвучные настроению героя. Таким образом, мысль «изреченная» (то есть написанная) превращается в мысль «звучащую», — когда читатель воспринимает ее как текст. Аллитерационные сочетания [l] — [tl] — [d] — [dl] словно «заставляют» нас услышать колокола, звучащие в сознании Стивена. Последние строки фрагмента даже рифмуются — синтаксический параллелизм и аллитерация создают эффект музыкального разрешение «And Wells would be sorry...» — «And the bell would toll slowly» [119, c. 237—238]. Таким образом, первая глава, «рисующая» работу детского сознания, представляет собой воплощение лирического организующего начала в повествовательной форме романа. Стремление показать развитие души героя в процессе лирического самоощущения ведет к тому, что автор лирически же «уподобляет» формальную презентацию мысли предмету этой мысли. Поэтому повествование, выражающее работу сознания героя, постоянно стремится к тому, чтобы «выглядеть», «звучать» или «пахнуть» так, как то, что в тот или иной момент этим сознанием исследуется. Этим и достигается то впечатление «разрозненной полноты», где все связано со всем, которое в большей мере характеризует первый — лирический — этап эволюции повествовательной формы в «Портрете...». Вновь обращаясь к рассуждениям Н.Т. Рымаря о специфике «лирического», можно сказать, что внутренний мир Стивена-ребенка, каким он дан в первой главе (условно «лирической»), — это «...внутренний мир человека, действительно не реализующийся во внешнем, отчужденном ему бытии; здесь изображение предметного мира подчинено созданию образа «не доходящего до действия» субъекта, противопоставляющего себя всему внешнему миру эпических обусловленностей и отчуждения» [152, с. 56—57]. От себя добавим: Стивен пока не реализовался во «внешнем... бытии». Но вся напряженная работа его сознания, которую доносит до нас слово («взрослеющее» слово!) романа, направлена именно на «реализацию», «овладение» внешним миром и его «обусловленностями». И каждый новый пример из текста (особенно при «переходе» «лирического» в «эпическое» и, наконец, «эпического» в «драматическое») будет предоставлять нам свидетельство «успешного» овладения сознанием этим бытием.

|

| © 2025 «Джеймс Джойс» | Главная Обратная связь |