|

На правах рекламы: • Сиденья для хамама из пенополистирола купить — сиденья, лежаки, кресла, столы. Оставляйте заявку (europanelgroup.ru)

|

2.1. Гномонность «Дублинцев»М.К. Мамардашвили писал: «Человек <...> — это существо, которое есть в той мере, в какой оно самосозидается какими-то средствами, не данными в самой природе» [Мамардашвили 2002: 8]. До наступления эпохи Джойса господствовала повествовательная модель художественного текста, которая формировала человека действия. Хотя делались попытки раскрыть тайну внутренней речи персонажей техниками потока сознания, художественный текст оформлялся полной, развёрнутой конвенциональной повествовательной макроструктурой. В эпоху Джойса ключевые позиции в художественном тексте начинает занимать первичность языка, активное сознание внутреннего человека. При этом «душа осталась, чем была <...> тайной, вечным становлением, чистым переживанием» [Шпенглер 1993: 392]. В начале «Дублинцев» Джойс четырежды повторяет лексему со значением «слово». Он называет три слова: паралич (медицинский термин, нарушение двигательной иннервации), гномон (проекция в геометрию Евклида) и симония (продажа и купля церковных должностей в средние века): Every night as I gazed up at the window I said softly to myself the word paralysis. It had always sounded strangely in my ears, like the word gnomon in the Euclid and the word simony in the Catechism [D: 7]. Джойс воспользовался геометрической аналогией. Ожидаемая мальчиком тень на шторах в прямоугольнике окна может напоминать гномон. Хотя исповедь совершается в конфессионалах, мальчик сознанием ждёт священника, парализованного в связи с нечто, связанным с каким-то смертным грехом. Повествуется о параличе, как причине смерти конкретного человека, у которого состояние здоровья ухудшалось трижды, напоминая гномонную проекцию. Священник учился в иезуитском Ирландском колледже в Риме, учебном заведении, которое можно связать с именем Оливера Планкетта (1639—1681). После окончания учёбы в Риме Планкетт организовал иезуитский колледж у себя на родине в Ирландии. Однако он не принял Акт о присяге и был за это четвертован. Возможна ассоциация с епископом Патриком Доннелли, который также подвергался гонениям. Вызов из памяти подобных ассоциаций может быть связан с гномоникой как искусством построения гномонов. В «Сёстрах» гномон становится очерченным пространством подтекста, текстовой импликации. В такой модели линейность традиционного повествования прервана за счёт нелинейных надстроек смысла в повествовательных категориях «подготовка», «сцена» и «событие». В «Сёстрах» объявляется смерть, которая происходит и которая лицезреется при посещении дома соборованного священника. Рассказчик приходит к окну с отражённым светом от двух свечей опосредованно, поскольку факт смерти священника констатирует другой человек. Как и священник, трижды испытавший удар, так и мальчик кружит около дома смерти (сначала смотрит на окно, потом подходит к двери, затем входит вовнутрь, где по спирали лестницы поднимается в комнату с соборованным священником). Освальд Шпенглер указывает, что геометрия счисляет пространство [Шпенглер 1993: 38]. Геометрическая фигура гномона (см. рис. 1—3) является самоповторяющейся формой, о которой впервые заговорил Герон Александрийский. Он называл гномоном геометрическую фигуру или число, которое от добавления к другой фигуре образует сходную фигуру. В переводе гномон означает «нечто, что позволяет узнать» [Газале 2002: 11]. Древние египтяне использовали гномон для определения изменения во времени. Конструкция, служившая солнечными часами, называлась у древних греков, вслед за Анаксимандром, приспособлением, дающим знание [Газале 2002: 18]. Геометрическое подобие было использовано для вычисления высоты пирамиды в Гизе Фалесом Милетским, современником Анаксимандра. Джойс, по-видимому, имеет в виду алгоритм Евклида. В прямоугольник ABCD вписывается прямоугольник CBEF, имеющий с ним общую сторону BC. Сторона АЕ оставшегося прямоугольника AEDF становится общей для вписываемого прямоугольника AEHG. Остаток GD становится общим для нового вписываемого прямоугольника и далее в том же духе. Витую фигуру можно считать моногномонной, если она бесконечна [Газале 2002: 111].

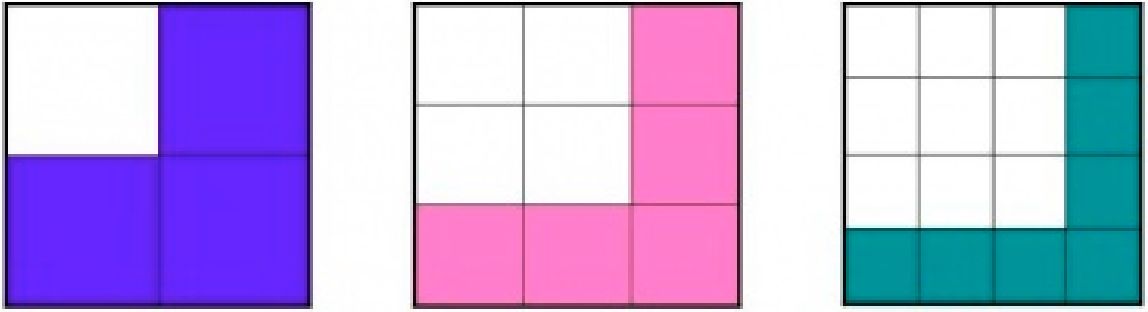

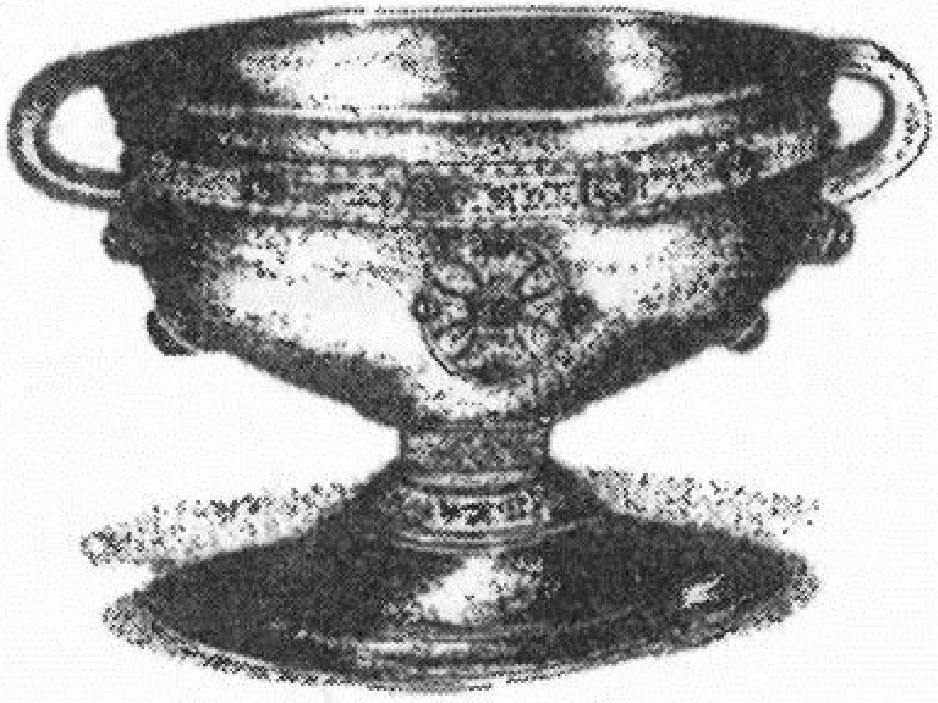

Рис. 1—3. Изображения гномонов Дигномонные витые прямоугольники образуют зеркальные спирали. В дигномонной спирали горизонтально сжимается моногмонная спираль. Бесконечность свойственна как моногномонной, так и дигномонной спирали. Для самоподобных фигур подобной бесконечности используется прямоугольник-затравка. Джойс, безусловно, не был знаком с фрактальной геометрией Мандельброта, получившей распространение после его смерти. Матрица гномонна, или фрактальна, если обладает свойством самоподобия. Модель Джойса строится принципом самоподобия: свёрнутая повествовательная структура входит надстройками смысла во второе кольцо, где происходит «нежданная встреча», вытекающая из надстроек смысла и ведущая в третье кольцо, канал интерпретации. Кольца смыкаются общим вектором, который связывает макроструктуру с «соприкосновением». Джойс указывает читателю, что предлагаемая им модель художественного текста является аналогом геометрического самоподобия. Джойс начинает тексты свёртыванием линейно повествовательной структуры, которая легко восстанавливается читателем. Например, в «Сёстрах» [D: 7] абсолютное начало текста указывает на круговое движение от дома мальчика к дому умирающего священника. Парализованный священник, переживший несколько ударов, обречён. Паралич священника ассоциируется у рассказчика с гномоном и симонией. Прямоугольник-затравка включает в себя ожидаемое событие смерти. Однако «нечто, что позволяет узнать» ускользает от мальчика. Он знает, что у изголовья усопшего ставят две свечи. Но он, по иронии судьбы, узнаёт о смерти священника от другого человека. Оказывается, что священник носил в себе некий секрет, который его окружение связывает с расколотым потиром. Люди боятся вербализовать своё понимание этого «нечто», «прячась» за неопределённым местоимением something. Каждый персонаж, знавший священника, вписывается в фигуру, где геометрическое подобие состоит в общем ощущении нечто странного в поведении священника, которое связывается с треснутым потиром. «Нечто» становится общим для вписываемых надстроек смысла, которые базируются на событии паралича из-за нечто, возможно, связанного с разбитым потиром. Текст открывается в бесконечность, на что указывает усечённый синтаксис, а также повторяющаяся пунктуационная фигура «точка плюс троеточие»: Eliza resumed: «Wide'awake and laughing-like to himself... So then, of course, when they saw that, that made them think that there was something gone wrong with him...» [D: 17]. Много лет спустя, на заключительных страницах «Поминок по Финнегану» будет сказано: All men has done something [FW: 621.32]. Концевая точка — соборованный священник с двумя свечами у изголовья, разделяется пустотами, вербализуемыми something. Вспоминается высказывание Освальда Шпенглера: «Боязнь мира, несомненно, есть наиболее творческое из всех исконных чувствований» [Шпенглер 1993: 140]. В фантазме сна священник является ребёнку для отпущения нечто греховного. Затем сон вспоминается бодрствующему мальчику, но теперь, возможно, в аллюзии к фестивалю ламп или арабским сказкам (с гномоном ассоциируется волшебная палочка сказок). Пустота принимает форму контейнера, чаши, которая в концевой точке вложена в мёртвые руки священника в целом виде. Это иной потир, не тот, который вызвал мысли о нечто, что надо познать. Это зеркальное отражение предмета, напоминающее дигномонную спираль. В гномонности «Сестёр» потир занимает ключевое место. Ещё древние египтяне снабжали умерших людей предметами, которые бы помогали возвратиться к началу. В таком прочтении потир выступает связующим звеном между концом и началом, проводником преодоления страха смерти, символом соприкосновения с вечностью. Важно отметить, что чашу Христа — Грааль считают наиболее известным видом гномона. В этой священной чаше есть и свет, и вечность [Паранина 2010: 25]. В тексте «Сёстры» не говорится, когда был сломан потир, сосуд для богослужения. В католическом богослужении потир является сакральным предметом. Например, знаменитый Ардагский потир (см. рис. 4), относящийся к VIII веку, частично позолочен. Его кельтский декоративный орнамент из золотой проволоки перемежается вставками из красной и синей эмали. В перечне предметов 1397 года, хранящихся в киевском храме Святой Софии, упоминается сломанная серебряная чаша. Сломать потир при ударе оземь возможно, потому что чаша состоит из трёх частей — чаши, ножки и основания, скреплённых болтом. Она может быть надколотой или надтреснутой.

Рис. 4. Чаша Арда О потире сам рассказчик не говорит. Он упоминает, о чём рассказывал священник, включая катакомбы и Наполеона. Римские катакомбы, то есть подземные погребальные галереи под церковью Святого Себастьяна, священник мог знать не понаслышке, поскольку учился в Риме. Интересно, что римские катакомбы заканчиваются кубикулами, или прямоугольниками (необходимая фигура для построения гномона). Кроме того, катакомбы представляют собой, как правило, сплетения и лабиринты. Кроме того, дядя мальчика называет племянника розенкрейцером. Возможно, имеется в виду поэтическая жилка, которая сильнее желания стать священником. Возникает ассоциация с Уильямом Батлером Йейтсом (1865—1939), в ранней молодости ставшего членом теософского общества и отличавшегося склонностью к мистике и оккультизму. Йейтса считали розенкрейцером. Розенкрейцеры размышляли о Граале как о сосуде для возвращения в мир света. Пошатнувшаяся вера священника взаимосвязана с оброненным сосудом, хотя такое могло случиться просто потому, что священник был болен. Сосуд мог упустить и служка. Однако священник, по словам дяди, лелеял мечту в отношении своего ученика: he had a great wish for him [D: 8]. Соприкосновение духовное существовало между наставником и учеником, но оно было окрашено, через Наполеона, светским элементом. Во сне мальчика умерший священник улыбается; спящий мальчик вторит ему: I too was smiling feebly [D: 9]. Мальчик идёт в дом смерти проверить, в том числе, улыбку священника. Центр с лица переносится на предмет, вложенный в руки, — потир. В третьем тексте «Дублинцев», в «Аравии», рассказчик снова упомянет потир, который человек несёт как свой жизненный крест (осознанный выбор жизненного пути): I imagined that I bore my chalice safely through a throng of foes [D: 31]. Священнику в «Сёстрах» не удалось наполнить целую чашу жизни. Возможно, об этом он мечтал, передавая знания и опыт своему ученику. Чаша снова упоминается в «Портрете» в поэтической вставке: While sacrificing hands appraise / The chalice flowing to the brim / Tell no more of enchanted days [P: 254]. В живых руках чаша наполняется до краёв жизненным потоком. Потому её надо нести бережно, чтобы не пролить того сокровенного, что вбирается ею. Проецируя «Сестёр» в художественный дискурс идиостиля Джойса, можно выявить гномон, который возвращает к евклидовой геометрии через последнюю работу Н.И. Лобачевского «Пангеометрия». Всеобщая геометрия Лобачевского, отличная от евклидовой геометрии, напоминает по замыслу всеобщую модель художественного текста, созданную Джойсом и обозначенную им в «Поминках» через ту же приставку «пан»: all too many much illusions through photoprismic vela-mina of hueful panepiphanal world [FW: 611.12—13]. Джойс создаёт всеобщую модель, спроецированную в эпифаническое откровение, в которой есть евклидова гномонность как возможность приращения смысла по отношению ко всему идиостилю Джойса и шире, художественному дискурсу в целом. Но только лишь как одна из возможностей: The narrative is no longer purely personal. The personality of the artist passes into the narration itself, flowing round and round the persons and the action like a vital sea [P: 244]. Джамбатиста Вико, оказавший на мировоззрение Джойса существенное влияние, преобразовал геометрический метод в исторический и противопоставил разум и воображение. Вико подчёркивал, что ценны события, порождённые воображением. Особенно у детей, по мысли Вико, воображение доведено до крайности. В «Сёстрах» мальчику снится невозможное: к нему приходит умерший священник, реальную смерть которого он ещё не видел, для исповедания. Воображаемая улыбка священника во сне отрицается отсутствием улыбки на лице соборованного священника. Старик Коттер дважды подчёркивает, что ничего хорошего не сулит ребёнку общение с людьми, подобными преподобному Флинну: «It's bad for children», said old Cotter, «because their minds are so impressionable» [D: 9]. Во сне с явлением мёртвого священника мальчик видит бархатные занавеси и старинную покачивающуюся лампу. Висячая лампа выхватывает изображаемое-воображаемое. Одновременно во сне мальчика она порождает ощущение неделимого целого. Сон, по Юнгу, выражает коллективное бессознательное. Если рассматривать «Сёстры» как эпифаническую модель Джойса в чистом виде, поскольку это его первый напечатанный развёрнутый прозаический текст, то в нём следует ожидать конструкцию с правильной геометрической фигурой Евклида, которая проецируется в другие тексты «Дублинцев». Напомним, опираясь на теоретика фрактальной геометрии природы Б. Мандельброта: «Если каждая из частей некоторой формы геометрически подобна целому, то и форма, и порождающий её каскад, называются самоподобными» [Мандельброт 2002: 59]. У Джойса в функции каскада, как представляется, выступает повествовательная суперструктура, которая свёрнута до триады «подготовка», «сцена» и «событие». Свёрнутость состоит в нарушенной (прерванной) иерархии повествовательных категорий. У иерархии есть свойство: каждые две нижестоящие категории обобщаются в одну и затем обобщаются в одну с другими двумя обобщёнными повествовательными категориями, пока не произойдёт обобщение всей суперструктурной схемы. «Подготовка» (близкая смерть священника) надстраивается смыслом смерти, вестником которой становится другой человек. Зная, что священник мёртв, мальчик идёт к дому, чтобы увидеть объявление о смерти. В третий раз он заходит в дом, чтобы увидеть своими глазами — священник умер. «Сцена» ужина, когда мальчику сообщают о смерти, дублируется «сценой» у изголовья усопшего и «сценой» с сёстрами священника. «Событие» смерти в совокупности с надстройками смысла «подготовки» и «сцены» выводит на «нежданную встречу» (покойник без улыбки, соборованный вместе с целым потиром). Следующий текст назван «An Encounter», то есть он представляет собой самоподобное образование — встречу. В «подготовке» этого текста содержится замечание о забияке, который, неожиданно для всех, стал священнослужителем. Образуется зеркальная фигура, выводящая на «мечту» священника для мальчика в первом тексте. В «Сёстрах» рассказчик высвобождается от навязываемого ему сана: ...and I felt even annoyed at discovering in myself a sensation of freedom as if I had been freed from something by his death [D: 11]. Подчеркнём, что в устанавливаемой проекции самоподобия появляется неопределённое местоимение, которое, как говорилось выше, связано с гномонно-стью «Дублинцев». Во «Встрече» это состояние вербализуется как «doors of escape» [D: 19] (например, мальчик Махони гонится за кошкой, которой удаётся убежать от него: ...catching sight of the cat which had escaped him <...> The cat escaped once more» [D: 27]). Неслучайно воротами побега от навязываемого будущего становятся книги (третий текст посвящён творческим мукам рассказчика). Во «Встрече» рассказчик говорит: ...at a distance I began to hunger again for wild sensations, for the escape which those chronicles of disorder alone seemed to offer me» [D: 19]. Самоподобие вербализуется повтором лексемы «sensation» («a sensation of freedom» в «Сёстрах» и «wild sensations» во «Встрече»). Желание побега от гемиплегии города вербализуется в четвёртом тексте «Эвелин» односложным восклицательным предложением и развёрнутым повтором: Escape! She must escape! [D: 41]. Во втором тексте «Встреча» побег от реальной жизни оформляется как жажда настоящих приключений (I wanted real adventures [D: 20]), которые в «Аравии» превращаются в мечту о посещении базара, в «Эвелин» — об отъезде из Дублина, а в «После гонок» приключение заполняет весь текст: The other men played game after game, flining themselves boldly into the adventure <...> What excitement! [D: 50—51]. В «Двух рыцарях» центральным является выманивание у девушки монеты: Corley's adventure [D: 62)]. В «Пансионе» персонаж буквально пытается бежать от навязываемой женитьбы, лишающей его свободы выбора, сквозь преграду, физически препятствующую ему: He longed to ascend through the roof and fly away to another country [D: 74]. Подобное желание уже возникало у мальчика в первом тексте, когда во сне ему виделась Персия, во «Встрече» (пропуск уроков ради реального путешествия во время уроков), в «Аравии» (снова восточный мотив), в «Эвелин» (побег за океан), в «После гонок» (дружба с молодыми людьми с европейского континента). В «Облачке» побег осмысливается в другом ракурсе через встречу с бывшим другом, сделавшим успешную карьеру за пределами Ирландии: There was something vulgar in his friend which he had not observed before. But perhaps it was only the result of living in London amid the bustle and competition of the Press [D: 83]. Следует обратить внимание на то, что переосмысление целесообразности побега (связь с «Эвелин») вербализуется сигналом гномонности, неопределённым местоимением something (возникает ощущение чего-то — ассоциация с лексемой sensation). Придя домой, Чандлер восклицает: Could he not escape from his little house? [D: 9192]. Такая комбинация выводит на все жилища и комнаты, которые были упомянуты в предшествующих восьми текстах, усиливая их самоподобие (крошечный мирок забитых людей, в который втиснута их жизнь, включая исповедальню, где самоисповедовался преподобный Флинн). Все они — заложники обстоятельств, трансформации свободы-мечты в несвободу-реальность: It was useless, useless! He was a prisoner for life [D: 93]. Такими были преподобный Флинн, Эвелин и другие дублинцы Джойса, например, сын Фаррингтона в следующем за «Облачком» тексте «Личины», умолявший пьяного отца не бить его: The little boy looked about him wildly but, seeing no way of escape, fell upon his knees [D: 109]. Корневой повтор лексемы wild выводит на самоподобие поиска приключений и отчаяния безысходности (проекция, например, в «Эвелин», в котором девушка сознательно отказывается от крайней попытки бежать из Ирландии с малознакомым матросом). В «Глине» поход в гости (приключение по сравнению с размеренной скучной жизнью) заканчивается выбором в игре комка земли, символа смерти (возврат к «Сёстрам»). Следующий текст посвящён гибели женщины, ставшей жертвой обстоятельств. В «Несчастном случае» лексема escape меняет значение: On lifting the lid of the desk a faint fragrance escaped — the fragrance of new cedar-wood pencils [D: 120]. От «побега» остаётся слабый запах намерений совершить духовное преобразование переводом драмы Герхарта Гауптмана «Михаэль Крамер». Леся Украинка писала об этой драме следующее: «Драма «Михаэль Крамер» поражает нас, с одной стороны, своей новизной, оригинальностью темы и положений, с другой — тем, насколько Гауптман в ней уверен в себе, насколько он проникнут одним стилем, своим собственным стилем, который <...> всегда самобытен <...> Уже прочтя первую сцену, всякий, кто только знает этот стиль, скажет: да, это Гауптман!» [Украинка 1977: 132]. Леся Украинка говорит о том, что Гауптман одинок в литературе. Её мысли, похоже, совпадали с мыслями Джойса. Через упоминание Гауптмана он вводит гномонную проекцию в собственную модель художественного текста, видя в ней еще неоценённую самобытность (целых десять лет понадобилось Джойсу, чтобы «пробить» "Дублинцев», отстояв свою новизну). Самоподобие достигает масштабов эпохи — поиски творческие, мечта о признании, магия художественного переживания, свой путь в конструкции художественного текста. Человек без таких желаний зеркально отражает отсутствие надежды, как в омертвлении преподобного Флинна в «Сёстрах» и в обобщаемой ниже жизни мистера Даффи: ...his life rolled out evenly — an adventurous tale [D: 121]. Для миссис Синико знакомство с мистером Даффи, как и для него самого, становится приключением: Neither he nor she had any such adventure before [D: 122]. Отвергший любовь ради размеренной жизни, мистер Даффи чувствует себя изгоем. В следующем тексте самоподобие устанавливается в национальном масштабе: these wild Irish [D: 148]. Гномонность побега через приключение ради ощущения свободы входит в самоподобие ирландской идентичности. В «Матери» концептуализуется упрямость: If they didn't pay her to the last farthing she would make Dublin ring [D: 167]. В «Божьей благодати» продолжается концептуализация падения и греха. В «Мёртвых» «побег» преобразуется в волновой поток радостных чувств: A wave of yet more tender joy escaped from his heart and went coursing in warm flood among his arteries [D: 144]. Габриэлу кажется, что ему с Гретой удалось избежать паралича жизни, удалось наполнить жизнь содержанием: ...he felt that they had escaped from their lives and duties, escaped from home and friends and run away together with wild and radiant hopes to a new adventure [D: 246]. В это предложение вложено всё, о чём речь шла выше. Каждое подчёркнутое слово может быть развёрнуто в макроструктуру. В цикле «Дублинцы» речь идёт о жизненном потоке, который несёт дома-спайки городского механизма в ирландской приверженности надежде и жажде новых приключений. Обязательства жизни засасывают человека и не оставляют шансов высвободить поток энергии для духовного раскрепощения. Поэтому, как доказывает Джойс, художественное переживание должно себе подражать, чтобы его творец стал вожаком нового, которому подражают другие. Суммируя вышеизложенное, следует сказать, что в пятнадцати взаимосвязанных рассказах «Дублинцев» Джойс разламывает традиционную повествовательную суперструктурную схему, помещая свёрнутое повествование в первое макроструктурное кольцо, высвечиваемую им реальность жизни простых дублинцев. Через антропоконцептуальное пространство второго кольца, поддерживаемого надстройками смысла повествовательных категорий из первого кольца, Джойс создаёт интерпретационный канал путём накапливания гномонных фокусов-эпифаний, напоминающих фрактальные множества. Кажущаяся фрагментация подчёркивается объединяющим названием «Дублинцы». Во втором кольце, которое мы называем эпифанизацией, самоподобные фрагменты складываются в новое целое, продукт и процесс одновременно. Вхождение во фрагмент смысла вызывает разного рода внутритекстовую и межтекстовую ассоциативность. Например, одиночество мистера Даффи в «Несчастном случае» — это не просто одиночество каждого простого дублинца, но и одиночество, описанное Гауптманом в «Михаэле Крамере», уходящее «фаустовское жизнечувствование» [Шпенглер 1993:424] одиночества. Паутина ассоциаций разрастается с созданием новых текстов Джойса. Например, в «Портрете» содержится проекция в «Дублинцы»: ...sensation of spiritual dryness together with a growth of doubts and scruples. ...His confession became a channel for the escape of scrupulous and unrepented imperfections [Р: 172—173]. Бросается в глаза однокоренной повтор scruples/scrupulous. Выделенное повтором прилагательное scrupulous выступает зависимым компонентом субстантивного словосочетания, главный компонент которого проецируется в текст «Сёстры», когда священник поясняет наставнику, что грех многолик (such and such sins were mortal or venial or only imperfections). Возникает дополнительная ассоциативная связь между imperfections и лексемой confession, также ключевой для эпифанизации в «Сёстрах». Через эти слова формируется ассоциативный ряд sin, confession, shame, wound, который входит в эпифанизацию не только «Портрета», но и «Джакомо Джойса» и пьесы «Изгнанники». Сквозная лексема escape одинаково значима и для «Дублинцев», и для «Портрета». Зацепление однокоренных лексем в «Портрете» формирует ассоциативную сеть, которая продолжается «Улиссом». Проекции из одного текста в другой создают эффект рождения «языка души» (the speech of the soul is about to be heard [GJ: 16]), о чём сигнализируют повторы лексемы soul. Поясним на примерах из «Портрета» и «Мёртвых». His soul was swooning into some new world, fantastic, dim, uncertain, as under sea, traversed by cloudy shapes and beings [P: 196]. His soul swooned slowly as he heard [D: 256]. Оба предложения имеют одинаковые подлежащие. Сказуемые выражены одной и той же лексемой. Обе глагольные формы подчиняют себе адвербиальные элементы. Через повторы происходит дальнейшее формирование межтекстовой ассоциативной сети. Прилагательное new в составе лексически связанных предложений обращает к застольной речи Габриэла, где оно серийно (a new generation, new principles, new ideas, this new generation). Аналогично лексема world включается в фокус-эпифанию Габриэла, причем в характерной синтаксической конструкции — в бессоюзном сочинении, графически скрепленным двоеточием: His own identity was fading out into a grey impalpable world: the solid world itself... was dissolving and dwindling [D: 255]. Данное предложение из «Мёртвых» прямо ассоциируется с «Портретом» через повторы отдельных лексем. Во-первых, это повтор глаголов fade и dissolve, которые являются словарными синонимами при доминанте [death]. К сфере их действия относятся другие синонимы ряда, глаголы depart, end, disappear, fade, sink, wither, yield, частотные у Джойса. Примеры: ...his own soul going forth to experience... fading slowly [P: 116]; ...than fade and wither dismally with age [D: 255]; Stephen's heart began slowly to fold and fade with fear like a withering flower [P: 121]. В первом примере из «Портрета» словосочетание с основным компонентом soul выносится в позицию подлежащего (дополнительное пересечение с фокусом-эпифанией Габриэла образуется прилагательным own, как и в his own identity из иллюстративного примера), использование наречия forth и глагола со значением «приобретать опыт». Эпифанизация передаётся глаголом fade вместе с качественным наречием slowly, также частотным у Джойса. Однородные члены предложения, выраженные глаголами fade и wither в примере из «Мёртвых», повторяются раздельно как глагол и адъективированное причастие в примере из «Портрета». Образуется общий ассоциативный ряд: forth/fade/wither/slowly. Во-вторых, прилагательное impalpable пересекает тексты таким образом, что в «Портрете» оно входит, одновременно с вышеупомянутым прилагательным new, в одно словосочетание: a new soaring impalpable imperishable being [P: 192]. Образуется ассоциативный ряд: new/impalpable/world (new world и new impalpable в «Портрете» и impalpable world, new generation, new principles, new ideas в «Мёртвых»). Наконец, глагольная форма продолженного вида dissolving в «Мёртвых» проецируется в the same dissolving moments в «Портрете» [P: 173], теперь уже в форме адъективированного причастия. Дополнительные ассоциации возникают благодаря лексеме moment, как у Габриэла: Moments of their secret life together [D: 244]. Возможны почти дословные включения других текстов в «Портрет». Например: At most, by an alms given to a beggar, whose blessing he fled from. [P: 117]; ...as we both are giving alms to a blind beggar [GJ: 14] (совпадение лексем alms, give, beggar в «Портрете» и «Джакомо Джойсе»). Ассоциативность проявляется в скрытых зацеплениях, обнаруживаемых в многократном прочтении текста. Например: Rain was falling on the chapel, on the garden, on the college. It would rain for ever, noiselessly. The water would rise inch by inch, covering the grass and shrubs, covering the trees and houses, covering the monuments and the mountain tops. All life would he choked off, noiselessly [Р: 132]. Ассоциация с «горными вершинами» возникнет почти через сорок страниц, в проекции текста ранней эпифании № 24, которая в «Портрете» эпифанизирует союз человека со своей душой: ...bidding her arise, as for espousal, bidding her look forth, a spouse, from Amana and from the mountains of the leopards [Р: 173]. К лексемам, многократно пересекающим границы отдельных текстов Джойса, относятся escape, end, new, adventure, включенные в следующее предложение: The end he had been born to serve had let him to escape by an unseen path and now it beckoned to him once more and a new adventure was about to be opened to him [P: 188]. Через них выходим на «Мёртвых» и «Джакомо». Такая тенденция к связыванию индивидуально-авторских концептов (приключение как побег от неизбежности смерти) приведёт к уплотнению смыслов в форме слов-идиоглосс в «Поминках». Тогда гномонность уменьшится до уровня слова, придав новообразованию индивидуально-авторское содержание. Подытожим сказанное. Гномонность нужна Джойсу как конструкция, посредством которой можно войти в сферу сознания. Такие вхождения порождают самоподобные образования, как в тексте «Улисса», где самоподобие используется для построения целого эпизода, например, «Цирцеи», являющейся гномонной проекцией в целый текст «Улисса». Однако в «Улиссе» гномонность исчерпывает себя. В нём прослеживаются попытки организации движения по сфере сознания во втором эпифаническом кольце. Создавая эффект НЕЧТО ПОДОБНОГО, Джойс ведёт поиск того, что М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский называют «мировым событием» [Мамардашвили, Пятигорский 1997], расширяя художественный дискурс изнутри.

|

| © 2024 «Джеймс Джойс» | Главная Обратная связь |